9月17日(水)「強度行動障害のある人の地域移行を考えるシンポジウム」開催報告

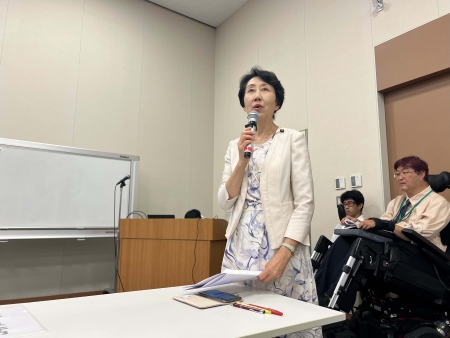

2025年9月17日(水)、衆議院第一会館大会議室にて「強度行動障害のある人の地域移行を考えるシンポジウム」を開催しました。100名を超える参加者が集まり、大盛会のうちに終了しました。また、国会議員のみなさまにもお越しいただき、それぞれご挨拶いただきました。

- 早稲田ゆき衆議院議員

- 原田大二郎参議院議員

- 泉房穂参議院議員

- 木村英子参議院議員

- 山本博司さん(元参議院議員)

このイベントについて、岡本直樹(DPI雇用・労働・所得保障部会副部会長)が報告します。

事例報告①:泉大津市の取り組み(家族からの地域移行事例)

自立生活センター「リアライズ」三井代表をはじめ、主人公の池本さん(45歳・大阪府泉大津市在住)、その家族や支援者が登壇し、18年に及ぶ地域移行のプロセスが報告されました。

池本さんは重症心身障害があり言葉での意思表明が難しい方ですが、家族が撮影した動画からは、だんじり祭りや相撲観戦、クラシック音楽など多彩な趣味を持ち、温厚で笑顔の多い生活者としての姿が伝えられました。

母親は「施設入所中は体調が不安定で心配が尽きなかったが、リアライズとの出会いをきっかけに地域生活が可能となり、2025年6月の自立生活開始以降は安定して安心して暮らせている」と語り、感謝の思いを強調しました。

支援経過は、西留相談員から詳細が報告されました。2008年から施設入所中に身体介護と移動支援を導入し、その後は重度訪問介護に一本化。2011年には宿泊体験を実施しましたが、環境変化によるストレスから便秘などの体調不良が見られ、一時的にケアホームを利用することになりました。

大きな転機は2012年からのリアライズ体験室での取り組みで、ここでは便秘や食欲不振が見られず、十分な睡眠も確保できました。延長利用を求めるも行政からは認められず、家族と事業所は行政交渉を重ねました。

本人の意思よりも周囲の「エゴ」と批判される場面もありましたが、実態を伝え続けたことで理解が進み、福祉課長や課長代理が夜間に本人を訪問するまでになりました。長期入院というアクシデントもありましたが、体調回復を経て再び地域移行の準備を整え、ねばり強い働きかけが実を結びました。

そして2025年6月、ついに市営団地での自立生活を開始しました。現在は朝5時に起床し、朝食後はテレビを見ながらゆったりと過ごす生活リズムが確立され、安定した日常を送っています。

この18年にわたる取り組みは、本人の思いと家族の願い、支援者の工夫、そして行政との丁寧でねばり強い交渉が結実した成果です。重症心身障害のある人の地域移行は、決して一足飛びではなく、多くの試行錯誤や葛藤を伴うことが改めて示されました。

同時に、適切な支援体制を整え、本人に合った環境を見極めることができれば、地域で安定した自立生活が可能であることを証明する貴重な実践として共有されました。

事例報告②:秩父市の取り組み(施設からの地域移行事例)

秩父の事例は、施設が自ら地域移行に転換した、まさに意識改革の好事例でした。いずれも都市部ではなく地方での実践であり、長い時間をかけて積み上げられた成果である点が印象的でした。

清心会の取り組みについての詳細は、8月に現地視察させていただいた際の記事をご覧ください。

👉 記事リンクはこちら

指定発言:国立のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園) 田中正博理事長

1972年に開設された入所施設での対応実績を報告されました。2004年以降の地域移行の進展状況、強度行動障害支援加算の活用、施設における社会参加の推進、中核的人材の研修や「スタンダードサポート」ネットワークによる地域支援体制の強化について紹介されました。無期限入所施設の閉所に向けた方針や、施設が地域移行を支える役割についても言及されました。

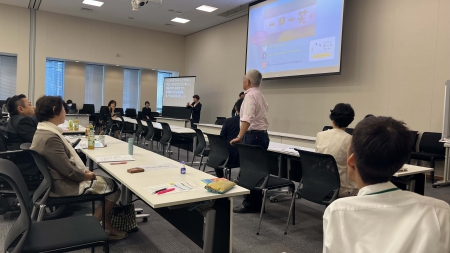

シンポジウム

シンポジウムでは、日本女子大学教授の田中恵美子氏がコーディネーターを務め、登壇者それぞれの経験や実践を丁寧に引き出していただきました。

全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木会長からは、「地域で暮らす」ことと「施設を望む声」の両面がある現状が報告されました。以前に比べれば重度知的障害のある方が重度訪問介護を活用して地域で暮らす事例も増えてきてはいるものの、福祉サービスの不足や近隣からの苦情といった現実的な課題に直面することも多いそうです。

そのため、日中活動と生活の場が一体化した施設の魅力や、長年の習慣として「施設が安心の場」となっていることから、選択肢の1つとして入所施設が求められている実情も紹介されました。

続いて、社会福祉法人清心会の岡部氏からは、同法人の入所施設が「期限付き」で通過型・循環型の入所施設であることに触れ、親亡き後の「終の棲家」としての役割を期待する家族からは必ずしも人気があるわけではないという現状があることも共有されました。

それでも20年以上にわたり地域に根付かせてきた実践が報告され、重度の利用者を地域に送り出し、その成功が「我が子も地域で」と家族の思いを後押ししていく過程が示されました。強度行動障害のある人への支援についても、法人としてのスケールメリットを活かした工夫が具体的に語られました。

最後に、DPIの事務局次長兼地域生活部会長でありSTEPえどがわ代表の今村氏から、家族の意向による地域移行と、施設・病院からの地域移行の両面に取り組んできた実践が紹介されました。そこから、地域移行の道のりが一様ではなく、多様な形で実現され得ることが共有されました。

また、リアライズの事例から、本人の意思表示が難しい方のケースにおいて、「本当に一人暮らしを希望しているのかわからない」と自治体の担当者等に言われ、十分な重度訪問の支給決定が下りないといった地域移行のハードルが高いことに比べ、家族が施設入所を希望した場合は本人希望確認のハードルが低く、すんなりと入所待機者リストに入れられるケースが多い問題点が指摘されました。

全体のまとめ

今回の基調講演とシンポジウムを通じて、地域移行は決して一足飛びではなく、長い時間と試行錯誤を要することが改めて明らかになりました。同時に、重度の障害や強度行動障害があっても、適切な支援体制と環境を整えれば、誰もが地域で暮らすことができるという希望も示されました。

その実現には、家族・施設・支援者・行政の連携、そして人材育成や地域支援体制の整備が不可欠です。また、施設も「終の棲家」ではなく、地域移行を支える存在へと役割を転換していくことが求められています。

さらに国に対しては、誰もが地域に暮らす権利を保障するために明確な脱施設の道筋を立てること、その一歩として施設のあり方を「終の棲家」としての機能から、地域移行を後押しする機能へと再編することを強く求めたいと思います。

その上で、現在進められている「施設のあり方検討会」の議論と表裏一体の課題である「地域生活支援のあり方」をテーマにし、引き続き議論と検討を重ねる場を持つことが不可欠です。本日の議論が、その大きな一歩となることを願います。

報告:岡本直樹(DPI雇用・労働・所得保障部会副部会長)