「すべての子を包摂する学校づくりのための学習指導要領改訂についての共同提言」を発表しました

2025年08月13日 インクルーシブ教育

私たちDPI日本会議は、2025年8月1日(金)にNPO法人School Voice Project(学校の課題を現場の声で変えていく活動)を中心に、子どもの夢応援ネットワーク(外国にルーツがある子どもたちへの支援活動)、NPO法人多様な学びプロジェクト(不登校の子どもたちなどが安心して学べる社会をつくる活動)、学生団体ミライエコール(子どもの意見が尊重される学校づくりを目指す活動)は共同で「すべての子を包摂する学校づくりのための学習指導要領改訂についての共同提言」を発表しました。

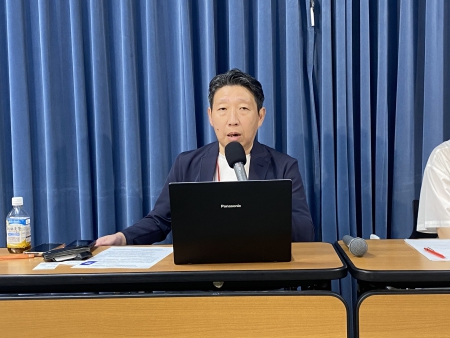

同日に記者会見も実施し、DPI日本会議からは議長補佐の崔栄繁が出席しました。

この共同提言は、それぞれ異なる分野で活動している5団体が、『マイノリティの子どもを含むすべての子を包摂(インクルージョン)しうる学校教育の実現を目指す』という共通意識のもと、基礎的環境整備と合理的配慮が必要という観点から、学習指導要領の改訂についてまとめました。

▽【ダウンロード】すべての子を包摂する学校づくりのための学習指導要領改訂についての共同提言(ワード)

共同提言書について、School Voice Project理事の小谷さんから説明がありました。

すべての子供が通常の学級で包摂されるように、子どもの権利に基づいて、子どもの意見表明権の明記と本人ではなく学校での学びや育ちの環境を変える社会モデルの明記の必要性を述べました。

意見表明権を保障するためには、障害のある子どもなどそれぞれのコミュニケーション方法に即した意思決定支援の必要性についても説明がありました。そののち、各団体からコメントをしました。

崔からは、「通級利用の子どもが20万人となった。普通の教室にどんどん通いづらくなっているということではないか。学習指導要領改定に期待したいことは、社会モデルを明確に入れ込むことだ。国連障害者権利条約や、それに基づいて作られた障害者差別解消法などの国内法にどんどん入ってきている考え方である。学校教育法などには、”障害を克服し”という医学モデルの考え方の言葉が沢山残っている。まずは医学モデルから社会的モデルの考え方に学習指導要領を変えることが第一歩となり、学校教育法を変えるきっかけになってほしい。」と発言しました。

他の団体からの発言としては、ミライエコールの山口さんからは、「自分の経験してきた学校現場の実態では子どもの声は反映されていない。」、子どもの夢応援ネットワークの金さんからは、「日本国籍を持っていない子どもの就学権の保障がされていない。義務教育の対象外であるので根拠法がない。」、多様な学びプロジェクトの生駒さんからは、「不登校になっていく過程、なってからの無理解がトラウマや傷となる。不登校にならなくて良い、どんな子でも使える制度・カリキュラムにすべき。」などがありました。

会見場の記者から、「学習指導要領以外にも取り組みが必要と考えるか」と質問があり、崔からは「海外の制度や実態と比較をすると、いわゆる先進国と言われている国で1クラス35〜40人としている国は無い。こうした現状を変えていくきっかけとなればいいと思う。インクルーシブ教育については今の制度を使いながら、教員の配置、担任制の廃止などの実践をしているところもある。全ての子どもの就学先は原則通常学級とするなど将来的には制度にしてほしい。」と回答しました。

最後に、School Voice Projectの武田さんからは、全ての子どもを通常学校・学級に包摂するための法律を作るという目標が述べられました。DPI日本会議としても今後も様々な団体と連携し活動していきたいと思います。

報告:岡部夏実(事務局長補佐)

こんな記事も読まれています

現在位置:ホーム > 新着情報 > 「すべての子を包摂する学校づくりのための学習指導要領改訂についての共同提言」を発表しました