8月7日(木)社会福祉法人清心会 視察レポート②-40年以上にわたり取り組んできた地域福祉と地域移行支援の実践-

2025年09月03日 地域生活雇用労働、所得保障障害者権利条約の完全実施

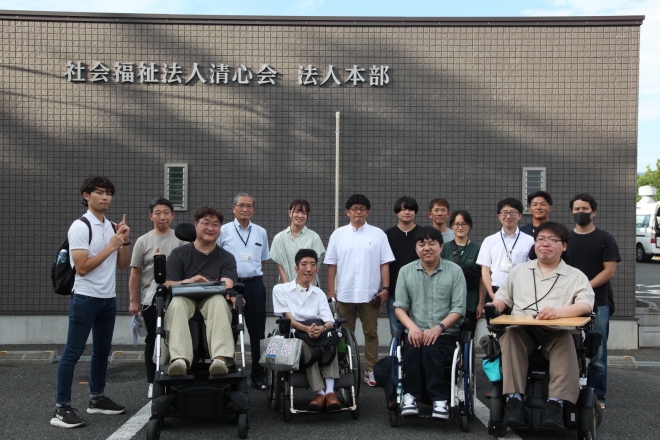

写真:法人本部オフィスの前で記念写真

前回のレポート①に続き、清心会の視察レポート第2弾をお届けします。まだご覧になっていない方は、ぜひ下記からレポート①をご覧ください。

障害者支援施設さやか「アーティストテラス634」

写真:建物の入り口。銀行を改装して使用している外観

「アーティストテラス634」では、日中の活動の場として、芸術や文化を軸にした支援が行われていて、利用者一人ひとりの「好き」や「得意」を大切にしているそうです。

ここでは「その人を照らす、芸術を照らす」というコンセプトのもと、生活介護サービスを提供していて、日々の活動には絵画や手工芸、染色といったアート活動のほか、ウォーキングや外出など地域とのつながりを意識した体験も取り入れられていると聞きました。

作品づくりでは、利用者が自由に色や形を表現していて、見る人の心を動かすような作品も生まれているそうです。

写真 左:一人の利用者の方がこの絵を全部書かれたそうです 右:その利用者の方が実際に書かれている様子

また、スタッフの方は身体的なサポートだけでなく、対話や安心できる環境づくりにも力を入れているとのこと。利用者の「やってみたい」という気持ちを尊重しつつ、無理のない範囲で刺激のある毎日を過ごせるように工夫されているそうです。

写真:スタッフの方から説明を受けている様子

一日の流れは、9時に始まり、朝の会や活動、昼食や休憩をはさみ、午後も活動を続けて15時に終了するというリズム。活動内容は利用者の体調や希望に合わせて柔軟に変えられていて、それぞれに合った「ちょうどいい」ペースで過ごせるようになっていると聞きました。

実際に利用している人からは「絵を描くのが好き」「色を塗るのが楽しい」「自由に動きながら表現したい」といった声が多くあり、そうした思いが大切に育まれていることがパンフレットからも伝わってきました。

アーティストテラス634は、芸術を通じて表現の幅を広げるだけでなく、地域との交流の場にもなっていて、障害の有無にかかわらず誰もが自分らしく表現できる社会を目指す実践として注目されているそうです。

写真:絵以外にも作られた色とりどりの小物なども飾られていました

写真:奥には銀行にあった金庫のスペースがそのまま残っていました。

入所施設の視察

写真:施設外観

こちらの施設は古くなっているため建て替えを予定しているそうで、急ではありましたが見学させていただきました。現在は4人部屋ですが、建て替え時に個室化されるそうです。入所施設は「終の棲家」ではなく、徐々に地域移行を目指しているとのことでしたが、一方で入居者の高齢化などにより、地域移行が難しいケースもあると伺いました。

写真 左:建物の裏口 右:廊下の様子

写真 左:食堂の様子 右:食べ物を配膳する場所の様子

本部オフィスでの意見交換

写真:意見交換の様子

その後、本部のオフィスで意見交換を行い、地域生活の課題や実情についてお話を伺いました。行政との関係は、当初はぎこちなさもあったが、今では信頼関係が築かれているとのことでした。

重度訪問介護については、ニーズは大きくない一方で、ヘルパー人材が圧倒的に不足していること。また、グループホームや施設の入れ替え、人員配置の調整は状況に応じて行っており、別のグループホームへ移ることもあるそうです。

写真:話している今村

一方で、最低賃金の引き上げにより大きな財政負担が生じることや、利用者本人・病院・家族との関係などでどうしても対応できないケースがあり、やむなく契約を終了せざるを得ない場合もあることなど伺いました。

グループホームさやか かがやき

写真:外観。入り口には会談の他に、長いスロープもついています

その後、「グループホームさやか かがやき」を見せていただきました。定員は6名で、主に重度障害をお持ちの方、高齢の方が利用されているという事でした。

写真 左:お風呂からトイレに行きやすいように、扉1つで行けるようになっている

右:お風呂の左右は介助しやすいようにスペースを作られている

写真:中のお部屋の様子

写真:利用者の方がリビングでテーブルを囲んでお夕食を食べられていました。

(夕食のときに時間が重なってしまい申し訳なかったです。)

終わりに

このように、清心会の取り組みは、制度の枠を越えた柔軟さと、地域との関係性を深めながら進化してきた実践であると感じました。「誰も取り残さない」地域共生社会の実現に向けて、今後の取り組みからも多くを学ばせていただきたいと思います。

清心会さんのような法人と、自立生活センターが同一地域に存在し、連携取れる地域が誕生したら、地域移行、脱施設の好事例エリアができそうだと感じました。

障害者権利条約のいうパーソナルアシスタントに一番近いサービスである重度訪問介護サービスの人材確保と十分な支給決定がなされれば、地域移行先の選択肢がグループホームと一人暮らしが同等の選択肢になります。それには重度訪問介護サービスの担い手と、相談支援の人材確保及び自治体の財源負担軽減策、住宅の確保など、本気の国家戦略が必要不可欠です。

報告:DPI地域生活部会

こんな記事も読まれています

現在位置:ホーム > 新着情報 > 8月7日(木)社会福祉法人清心会 視察レポート②-40年以上にわたり取り組んできた地域福祉と地域移行支援の実践-